한번쯤 가고 싶은 오지마을..너와마을(삼척신리)

거의 원시적 농경이 행해졌던 전산업사회 때 강원도 산간지역에는 화전민들이 곳곳에 산재하면서 거주지 근처의 자연 재료를 이용해 주거 시설을 건축하였다. 점판암이 많은 강원도 일부 지역에서는 지붕의 재료로 돌을 이용했고, 목재가 풍부한 산간 지역 여러곳에서는 나무 널판지를 이용한 너와집을 짓고 살았다.

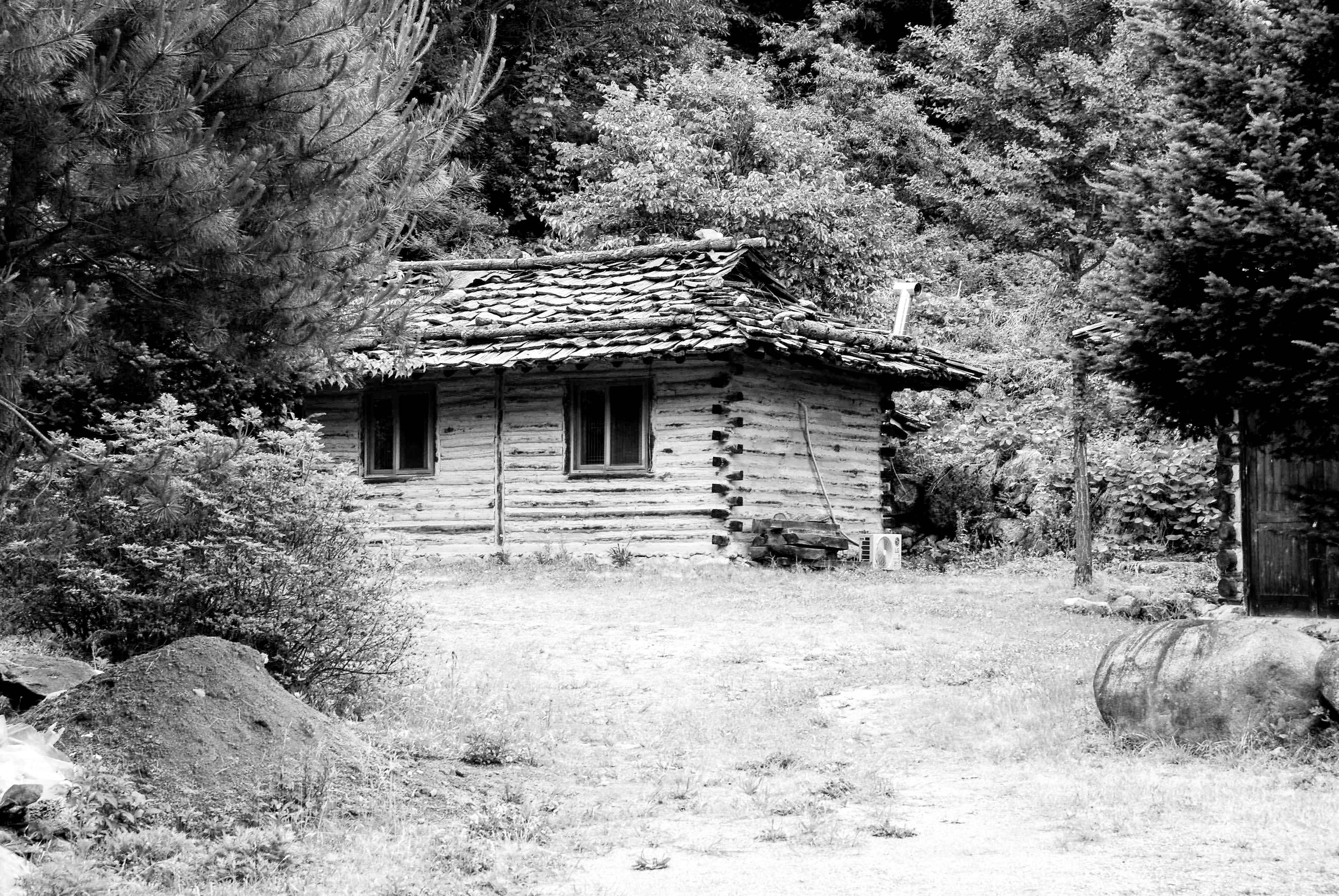

너와는 일종의 나무 기와인데 통나무를 일정한 굵기와 면적으로 투박하게 잘나 만든다. 지붕에 널판지를 쌓아올리고 바람에 견디기 위해 누름돌이나 누름지지대를 설치하는 것이 보통이다. 이런 너와집은 1970년대 초까지만 해도 곳곳에 남아 있었으나 현재는 거의 대부분 사라지고 보기 힘든 가옥이 되었다.

산지지역에서 사는 사람들은 여름보다 겨울이 그들의 삶에 미치는 영향력이 컷을 것이다. 한겨울 매서운 추위를 극복하기 위해서 집은 폐쇄적으로 지었다. 가급적 창문을 많이 내지 않았으며 볕이 잘 드는 산지 사면의 남향에 위치한다. 집안 내부에도 겨울 추위를 이기기 위해 벽난로(코글) 시설을 갖추었고 온돌 난방을 기본으로 하였다. 또한 공격적인 산 짐승들로 부터 안전을 지키기 위해서라도 폐쇄형 가옥을 지었을 것이다.

문명화 전 산지촌 사람들은 모든 것이 자급적 형태의 삶이였다. 농사를 짓고 추수를 하고 생산한 농산물을 가공 처리하는 과정도 자체적으로 해야 한다. 이들에게 디딜방아는 매우 중요한 도구 중의 하나이다. 디딜방앗간은 쌀, 밀가루, 옥수수 기타 곡물들을 정제하는 중요한 장소였다.

너와집, 굴피집, 투방집, 귀틀집 등 산지 지역에 남아 있는 이러한 가옥들은 문명사회 속에서 사는 사람들에게 그닥 중요하지 않을 수 있다. 그러나 이러한 것은 먼 옛날 사람들이 남겨놓은 일종의 '물질 문화' 이다. '문화'는 당시 사람들의 생활양식이다. 이러한 가옥을 통해 과거에서 부터 현재까지 자연과 인문현상들의 변화를 유추해 볼 수 있다.

현재 우리나라의 너와집은 거의 사라질 단계에 와 있다. 실질적으로 이러한 집에서 이 시대를 살아가기가 쉽지 않다. 오늘날 웬만한 산간지역에도 전기가 들어가면서 삶의 형태와 내용은 과거와 비교할 수 없다.1차적 기능에만 의존했던 과거 산촌은 이제 거의 찾아볼 수 없다. 농경을 기반으로 하면서 3차적 기능을 함께 가지고 있다. 예컨데 농촌체험프로그램, 힐링공간기능, 농산물의 상품화, 산지 및 농촌 관광 자원개발 등 다양한 3차 산업들이 시골에 공존하고 있다.

삼척 신리 역시 '너와마을'을 조성하여 귀농프로그램, 지역특산물제조및 판매 그리고 '너와집'을 이용한 관광 수입도 올리고 있다. 남은 두채의 너와집이 오래오래 잘 보존되길 희망해 본다.